Setiap orang menginginkan sebuah kebahagiaan dalam hidupnya. Namun tak sedikit orang yang terjebak dalam kebahagiaan itu sendiri. Alih-alih bukan kebahagiaan yang didapat, melainkan sebuah penderitaan. Apakah memang benar demikian?

Kebahagiaan biasa diartikan sebagai sebuah kesenangan, kepuasan. Baik bersifat materi ataupun non materi. Kita sering melihat bahwa orang yang hidup dengan sebuah kemewahan, seperti memiliki rumah besar, mobil banyak, pekerjaan mapan, uang banyak, lantas secara tidak langsung kita akan menyimpulkan bahwa orang kaya tersebut bahagia. Hal itu diukur dari ukuran materi keduniawian.

Kemudian kita memunculkan indikator bahwa orang yang bahagia adalah orang kaya yang secara materi ada dan tampak. Kesimpulan tersebut berlanjut, dengan pikiran bahwa kalau ingin bahagia, harus sesuai dengan mereka. Baik jumlah kekayaan, gaya hidup dan lainnya. Akhirnya keinginan untuk menuju kebahagiaan tersebut dikejar mati-matian, bekerja sekuat tenaga, dengan membanting tulang siang malam, hanya demi kata ingin bahagia.

Dengan demikian, sadar atau tidak ketika kita melakukan hal yang seperti itu, sebenarnya kita sedang mengejar kebahagiaan orang lain. Bukan kebahagiaan diri kita sendiri. Yang terjadi adalah, jika keinginan bahagia itu tidak tercapai maka akan menimbulkan kekecewaan, atau bahkan meratapi pada puncak penderitaan. Ukuran-ukuran kebahagiaan atas dasar kebahagiaan orang lain yang dibentuk tersebut, seyogyanya adalah tipu daya paradoks kebahagiaan. Bisa bahagia, bisa menderita. Bahagia, jika indikator kebahagiaan tercapai. Menderita jika indikator kebahagiaan tidak tercapai. Alih-alih sebenarnya kita telah membuat indikator untuk mencapai penderitaan kita sendiri.

Jika uraian di atas mengungkap bahagia dan penderitaan secara tidak sadar. Mungkin kali ini berbanding terbalik. Secara sadar orang memilih menderita demi kebahagiaan orang lain. Saya contohkan, ketika kita melihat orang lain belum makan selama tiga hari, ditambah dengan kondisi cacat fisik, dan mengais rezeki di pinggir jalan dengan berjualan koran, lantas hati nurani kita berontak ingin membantu. Saat posisi tahu akan kejadian seperti itu, sebagai manusia yang memiliki sifat memanusiakan orang lain, tentunya apapun akan kita lakukan untuk membantunya agar bisa makan. Meskipun pada saat itu pula posisi kita sedang mengalami krisis uang, di saku kantong hanya memiliki uang sepuluh ribu, selembar uang kertas yang satu-satunya dimiliki. Tapi hari kemarin sudah makan, dan kita juga masih mempunyai anggota badan yang lengkap. Meskipun hari itu kita juga krisis ekonomi keluarga, tapi tentunya kita akan membantunya.

Dengan membelikan makan orang itu menggunakan uang sepuluh ribu yang kita miliki. Padahal hari itu juga kita belum makan. Setelah makanan kita berikan dan kita melihat dia makan, pastinya akan timbul kebahagiaan dalam diri kita. Meskipun dalam titik itu kita memilih menderita untuk mencapai kebahagiaan diri dan secara tidak langsung kita telah membahagiakan orang lain.

Dengan kedua contoh di atas, apakah hakikat bahagia adalah menderita? Bisa ya, dan bisa tidak. Namun mungkin yang perlu digaris bawahi adalah perihal kemanusiaan. Apa untungnya jika kita bahagia di atas penderitaan orang lain? Sepertihalnya almarhum Gus Dur, semasa hidupnya ia terus menggaungkan arti kemanusiaan. Melalui apa yang telah ia sumbang untuk negeri ini. Berbagai cerita tentang Gus Dur yang begitu heroik, malah baru kita ketahui setelah ia wafat. Sebab semasa hidup Gus Dur, ia tidak menampakkan keadaan yang kekurangan, kesedihan dan lainnya. Gus Dur di setiap keadaan apapun bisa bahagia dan tertawa lepas dengan sikap humorisnya.

Dalam hal ini, kita bisa belajar dengan Gus Dur, yang mana ia adalah salah satu sosok orang yang dapat menentukan kebahagiaannya sendiri. Dengan mengagungkan arti kemanusiaan.

Lantas apa sebenarnya apa yang dinamakan kebahagiaan itu? Jika masih menderita, apakah bisa dinamakan sebuah kebahagiaan? Atau bahagia adalah mereka yang bisa tertawa lepas tanpa beban. Mungkin pertanyaan itu yang menambah rumit makna kebahagiaan itu sendiri hingga perdebatan soal kebahagiaan tidak akan terselesaikan. Dan saya dipaksa untuk memasuki ruang kerumitan kebahagiaan.

Nah, ada anggapan bahwa orang yang bahagia adalah mereka yang bisa tertawa lepas. Jika sebuah kebahagiaan hanya diukur dengan tertawa, berarti orang gila yang sedang jalan-jalan menyusuri jalan tanpa tujuan, dia sedang berbahagia. Bahagia dengan penderitaan disebabkan tidak berfungsinya akal yang dimiliki. Di sisi lain, orang gila tersebut tidak bisa mendefinisikan apa itu bahagia. Jadi tak bisa bahagia hanya diukur dari tawa seseorang.

Selain itu muncul anggapan bahwa dengan menjadi polisi, pengusaha, pejabat, presiden bisa mengantarkan pada sebuah kebahagiaan. Namun kiranya K.H Agus Salim membantahnya dengan ungkapan, memimpin adalah menderita. Jadi kita dapat memaknainya bahwa jabatan bukan indikator hakiki untuk mencapai sebuah kebahagiaan. Bahkan bisa juga sebuah jabatan kita maknai sebagai sebuah simbol tipu daya yang sering kita percaya untuk menuju kebahagiaan. Hidup ini penuh dengan simbol-simbol yang menimbulkan pertanyaan hingga kematian adalah jawabannya.

Kembali pada kebahagiaan, kita mungkin sudah tidak asing dengan pepatah jawa, “Urip kuwi, wang sinawang”. Yang artinya, hidup itu adalah aktivitas saling melihat. Saya melihat orang lain bahagia dengan kekayaannya, dengan keluarga yang rukun, pendidikannya yang tinggi dan lainnya. Di lain sisi orang tersebut melihat saya, adalah orang yang bahagia, selalu ceria dengan teman-teman, dermawan meskipun sederhana. Padahal jika ditelisik lebih dalam, setiap orang memiliki jatah penderitaannya sendiri-sendiri, hanya saja mereka mampu menutupi dengan sedikit kebahagiaan yang bisa ditampakkan.

Ya, meskipun kita tahu tatkala membicarakan kebahagiaan adalah sebuah diskursus yang melelahkan. Sebab berbicara kebahagiaan, masing-masing orang dapat melegitimasi argumennya masing-masing. Apalagi anggapan tersebut ditambah dengan kepercayaan konservatif. Seperti hidupmu bukan hidupku, hidupku bukan hidupmu. Akhirnya ketika membicarakan perdebatan apa indikator sebuah kebahagiaan akan berputar-putar dengan legitimasi pandangan hidup yang dialami dirinya. Hal itu tidak salah, yang salah adalah memaksa orang lain dengan indikator kebahagiaan diri sendiri. Demikian halnya dengan kita untuk menggapai sebuah kebahagiaan, kiranya tidak perlu melacurkan diri untuk menyamai kebahagiaan orang lain.

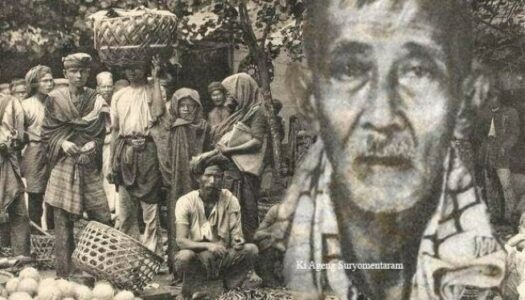

Mungkin hal yang sama perihal kebahagiaan pernah dialami oleh Ki Ageng Suryomentaram. Oleh Marcel Bonnef, Ki Ageng disebut sebagai “Filsuf dari Jawa”. Atau biasa juga disebut sebagai Sang Pangeran Filosof.

Suatu ketika, Ki Ageng tertarik mempelajari ilmu jiwa. Ki Ageng akhirnya menggunakan dirinya sebagai kelinci percobaan untuk menyelami alam kejiwaan manusia, demikian menurut J. B Adimassana dalam Ki Ageng Suryomentaram tentang Citra Manusia (1986:23).

Kemudian dalam tahap penyelidikannya, Ki Ageng menemukan bahwa rasa orang di seluruh dunia adalah sama. Yakni rasa senang dan susahnya sama, baik berat atau ringannya sama, tempo masa berlangsung susah senangnya pun sama. Titik perbedaan, menurutnya ada pada apa yang disenangi dan apa yang disusahi.

Hingga pada akhirnya pula, Ki Ageng memiliki kata kunci untuk menyebut bahagia. Bahagia adalah ketika kita bisa hidup sewajarnya. Kunci hidup enak adalah tidak berlebih-lebihan juga tidak kekurangan. Dan hidup sewajarnya itu oleh Ki Ageng dirumuskan dalam NEMSA (6-SA): sakepenake, sabutuhe, saperlune, sacukupe, samesthine, sabenere. Keenamnya seolah sederhana dan mudah.

Namun nyatanya hal itu cukup susah untuk kita praktikkan. Masalah utama dalam diri kita sebagai manusia, kadang adalah tidak mau mengetahui takaran kita sendiri. Kepenak bagimu itu yang bagaimana?”, Butuhmu itu seberapa?,” Saperlumu itu seberapa?” “Cukup bagimu seberapa?”, “Bener versimu yang seperti apa?” “Yang seharusya untukmu semacam apa?” Seolah gampang.

Dengan demikian kunci untuk mencapai kebahagiaan yang manusiawi adalah dengan mengenali diri sendiri. Seperti kata Ki Ageng “meruhi pribadinipun piyambak”, dan seperti ungkapan Sokrates “Kenalilah dirimu”.

Pada akhir tulisan ini, mungkin saya sedang menderita dan belum bahagia karena saya belum mampu mengenali sepenuhnya diri saya sendiri. Sampai berani-beraninya saya menuliskan kebahagiaan itu seperti apa. Dengan menyebut-nyebut kebahagiaan dan penderitaan orang lain yang saya bawa dalam tulisan ini. Di sisi lain saya memiliki harapan besar yakni pembaca dapat menentukan kebahagiaannya sendiri. Dan tidak tertipu dengan simbol-simbol kehidupan.

Sumber: alif.id