Mulyadhi Kartanegara dapat dikatakan adalah sedikit dari akademisi muslim Indonesia yang memiliki perhatian besar terhadap warisan tradisi ilmiah Islam di era klasik (abad pertengahan), khususnya di bidang filsafat, tasawuf, dan sains Islam. Ia misalnya dikenal intens mengkaji pemikiran Jalaluddin Rumi, seorang tokoh sufi terkemuka yang dikenal dengan puisi-puisi filsafatnya. Mulyadhi misal percaya bahwa pemikiran Rumi masih relevan untuk menyelesaikan aneka problematika umat manusia kontemporer seperti krisis lingkungan misalnya.

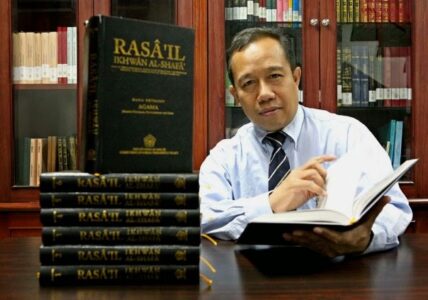

Selain Rumi, Mulyadhi misalnya juga memiliki perhatian terhadap pemikiran Ikhwan Al-Shafa, sekumpulan sarjana muslim yang dikenal dengan karya ensiklopediknya (Rasail Ikhwan Al-Shafa). Mulyadhi sendiri mengepalai proyek penerjemahan karya lengkap Ikhwan tersebut guna mengenalkan pemikiran mereka secara lebih luas pada publik Indonesia. Hingga saat ini sebagian dari ensiklopedi tersebut telah ia rilis ke publik, namun sebagian lagi masih ia sunting untuk penyempurnaan naskah sebelum diterbitkan.

Ketokohan Mulyadhi di bidang kajian tradisi ilmiah Islam klasik ini diakui oleh seorang intelektual NU terkemuka Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) yang kini lebih dikenal dengan Ngaji Ihya-nya. Menurut Ulil dalam sebuah status facebook-nya yang berjudul “Adakah Kajian Filsafat Islam di Indonesia?”, ia bercerita bahwa ketika membaca karya-karya akademisi Barat yang membahas mengenai berbagai aspek kehidupan dan pemikiran para filsuf muslim klasik seperti Al-Farabi, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Rusyd, Suhrawardi, hingga Mulla Sadra ia kemudian berpikir adakah dan siapakah yang kira-kira meminati kajian semacam ini dalam konteks Indonesia?

Secara spontan Ulil menyebut nama Mulyadhi Kartanegara sebagai sosok yang ia duga sebagai sosok “tunggal” yang sekiranya berminat untuk mendalami kajian-kajian semacam ini. Tentu bukan maknanya Ulil menegasikan kajian filsafat Islam klasik selain yang dilakukan oleh Mulyadhi Kartanegara. Namun, kita bisa menempatkan ucapan Ulil tersebut sebagai rekognisi atas kepakaran Mulyadhi dalam bidang filsafat Islam klasik tersebut.

Kita misalnya bisa membandingkan pernyataan Ulil tersebut dengan nama Peter Carey dan Harry Poeze ketika kita menyebut tentang kajian Diponegoro dan Tan Malaka. Tentu ada berbagai akademisi yang mengkaji Diponegoro dan Tan Malaka selain dari dua akademisi tersebut. Namun, tidak ada yang dapat memungkiri bahwa baik Peter Carey dan juga Harry Poeze dapat dikatakan memiliki passion yang amat dalam terhadap kajian kedua tokoh tersebut.

Maka tidak berlebihan untuk menyatakan tidak ada -setidaknya hingga kini- yang mengungguli keduanya dalam melakukan kajian terhadap Diponegoro dan Tan Malaka sebagaimana yang diinisiasi oleh kedua ilmuwan tersebut. Sebagaimana Peter Carey dan Poeze, dapat dikatakan Mulyadhi menempati posisi yang sejajar dalam kaitannya mengenai passion-nya terhadap studi warisan intelektual Islam klasik, terkhusus di bidang filsafat, tasawuf, dan sains Islam.

Menariknya, Mulyadhi pernah menulis pandangannya terhadap Gus Dur dalam sebuah artikel yang ia beri judul “Profil Cendekiawan Muslim” yang diterbitkan bersama dengan sejumlah artikelnya yang lain dalam sebuah karya berjudul Mozaik Khazanah Islam: Bunga Rampai dari Chicago yang diterbitkan oleh Penerbit Paramadina pada tahun 2000 silam. Pada mulanya artikel ini terbit secara lepas dalam Majalah ISNET (Islamic Network) pada rubrik Kalam Musafir dan juga sempat diterbitkan ulang pada Majalah Panji Masyarakat pada September 1993.

Dalam membaca sosok Gus Dur, Mulyadhi secara unik menggunakan kacamata (lensa) historis, yakni mengenai profil cendekiawan muslim di era klasik (abad pertengahan) untuk memahami sosok Gus Dur tersebut. Sebagai informasi, Mulyadhi secara spesifik membaca Gus Dur dalam posisinya yang waktu itu sangat khas dalam menyikapi pembentukan ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia) yakni menolak bergabung dengannya. Sementara sejumlah akademisi lain yang cukup terkemuka semacam Nurcholish Madjid memilih untuk bergabung dalam ICMI. Dengan kata lain Mulyadhi berupaya membaca aneka ragam sikap cendekiawan muslim semacam Gus Dur dan Nurcholish Madjid dalam menyikapi ICMI dengan lensa profil cendekiawan muslim di masa lalu.

Menurut Mulyadhi, perbedaan sikap di antara para cendekiawan muslim di masa lalu dalam kaitannya dengan relasi mereka dengan penguasa adalah suatu hal yang lumrah. Lebih jauh, Mulyadhi justru melihat bahwa perbedaan sikap tersebut justru melahirkan aneka bentuk kiprah cendekiawan yang saling melengkapi satu sama lain bagi kemaslahatan umat sehingga tidak perlu untuk dipertentangkan secara “keras.” Dalam istilah lain, di mata Mulyadhi, perbedaan posisi tersebut dapat dimaknai sebagai “persaingan sehat” di kalangan intelektual itu sendiri.

Mulyadhi kemudian masuk ke dalam pembahasan yang lebih mendalam dengan memaparkan bahwa di era klasik, para cendekiawan muslim juga membentuk aneka forum ilmiah. Merujuk pada penjelasan Kraemer, Mulyadhi menyatakan bahwa saat itu ada forum ilmiah yang disebut “ruler’s circle”, sebuah forum ilmiah yang dapat dikatakan memiliki patron utama yakni negara. Di sisi lain, ada juga “scholarly circle” yang memiliki patron utama yakni satu ilmuwan/intelektual terkemuka di masanya. Bagi Mulyadhi, ICMI dapat diparalelkan dengan “ruler’s circle” karena ia mendapatkan dukungan dari pemerintahan Orde Baru, sedangkan “scholarly circle” cenderung lebih independen dari patronasenya kepada negara.

Di era abad pertengahan “ruler’s circle” ini dapat ditemukan di Baghdad, di mana ia dibentuk/dipatroni oleh Wazir (Perdana Menteri) Abu Abdillah bin Sa’dan. Namun, meskipun circle ini dibentuk (dipatroni) oleh perdana menteri yang berkuasa saat itu, bukan berarti forum ini kemudian menjadi kurang ilmiah. Hal ini dibuktikan dengan seminar-seminar dalam berbagai subjek yang diselenggarakan oleh circle ini kemudian dicatat oleh sekretaris negara bernama Abu Hayyan al-Tawhidi dan kemudian dibukukan dalam karya berjudul Al-Imta wa al-Mu’ansana. Dengan kata lain, publik secara luas dapat mengakses seminar-seminar yang dilangsungkan oleh para “ilmuwan istana” tersebut.

Sedangkan dalam forum “scholarly circle,” diskusi yang terjadi di dalamnya juga tidak kalah ramainya. Di antara contoh forum semacam ini dapat ditemui pada Abu Sulayman Al-Sijistani circle yang membicarakan berbagai macam problem keilmuan untuk mengejar kebijaksanaan (kebenaran). Menariknya, menurut Mulyadhi, ada pula forum yang bersifat “non-negara” semacam ini tetapi dengan model dan orientasi yang agak berbeda sehingga keberadaan forum semacam ini dapat dibedakan dengan forum “scholarly circle.” Forum yang dimaksud ialah forum “school” yang lebih diarahkan kepada kegiatan yang bersifat filologis seperti penyalinan, penerjemahan, dan penyuntingan naskah-naskah fislafat kuno ke dalam bahasa Arab.

Selain forum “school,” Mulyadhi juga menyebutkan ada forum (secret) “society” yang notabene lebih tertutup dari forum-forum lain semacamnya. Di era abad pertengahan, Mulyadhi mengidentifikasi forum tersebut dengan kelompok Ikhwan al-Shafa. Meskipun kelompok ini juga mengkaji masalah-masalah keilmuan secara luas dan mampu menghasilkan karya ensiklopedik, namun keanggotaannya lebih tertutup -bahkan tidak diketahui nama-nama anggota pastinya hingga saat ini- karena untuk memasukinya harus melalui serangkaian proses inisiasi. Corak khas kelompok semacam ini misal dapat juga dilacak dari ideologi yang mereka anut yakni filsafat Pythagorasian yang memang dikenal dengan ajarannya tentang kerahasiaan dari sebuah persaudaraan filosofis.

Dari penjelasan di atas, Mulyadhi ingin menegasikan bahwa keberadaan kelompok atau forum ilmiah yang dipatroni oleh penguasa bukan hal yang baru, melainkan sesuatu yang eksis sejak era abad pertengahan. Maka dari itu, bagi Mulyadhi, munculnya ICMI mesti disikapi dengan kepala dingin. Jika ada yang bergabung dengannya maka diharapkan dapat mewarnainya sehingga dapat menjadikannya sebagai forum akademik yang bergengsi sebagaimana “ruler’s circle” di era Abu Abdullah bin Sa’dan. Namun, sebagaimana juga ada berbagai intelektual yang memilih untuk mendirikan circle-nya sendiri dan tidak berpatron pada penguasa maka itu juga suatu hal yang sah-sah saja. Hal ini juga dilakukan oleh banyak ilmuwan muslim di masa lalu yang mendirikan aneka circle dengan berbagai karakteristiknya.

Menariknya, Mulyadhi juga memaparkan bahwa tidak menjadi keniscayaan juga bagi para cendekiawan untuk tergabung dalam aneka circle semacam itu, baik yang terkait dengan negara atau tidak. Di abad pertengahan, banyak pula cendekiawan muslim yang memilih bekerja secara perseorangan. Mulyadhi mengambil nama Ibnu Bajjah dan Abu Hasan Al-Amiri sebagai contoh dari cendekiawan muslim yang memilih berkiprah secara perseorangan. Mulyadhi mengisahkan Al-Amiri memilih untuk mengarungi padang pasir dan berkeliling ke daerah-daerah pinggiran kerajaan untuk melakukan refleksi filosofisnya guna mencari kesempurnaan diri (kebijaksanaan). Kelompok semacam ini oleh Mulyadhi diidentifikasikan sebagai kategori “indifferent”.

Namun tidak semua cendekiawan yang memilih jalan “sunyi” perseorangan semacam itu masuk dalam kategori “indifferent”. Ada pula sosok yang memilih jalan “sunyi” tetapi tidak memisahkan diri dari masyarakat dan justru memilih memperbaiki masyarakat dengan caranya sendiri. Mulyadhi mencontohkan cendekiawan semacam ini di abad pertengahan yaitu Syekh Abdul Qadir Jailani yang dikenal sebagai pendiri Tarekat Qadiriyah -tarekat pertama di dunia Islam-.

Pada mulanya Syekh Abdul Qadir Jailani juga menempuh jalan yang serupa dengan Al-Amiri atau Ibnu Bajjah, yakni menarik diri dari masyarakatnya hingga belasan tahun. Namun dalam periode berikutnya ia kembali ke tengah-tengah masyarakat dan berupaya mentransformasikan masyarakat dengan caranya sendiri, mulai dari mengajar, mendirikan madrasah, berceramah di berbagai ruang publik di Baghdad, memberi fatwa dan nasihat, hingga menulis kitab.

Menariknya, Mulyadhi merasa bahwa sosok Gus Dur yang memilih untuk menolak bergabung dengan ICMI itu memiliki paralelitas dengan sosok Syekh Abdul Qadir Jailani. Bukan hanya karena Gus Dur memiliki latar “tasawuf” sebagaimana Abdul Qadir Jailani yang juga dianggap sebagai “wali agung” dalam tradisi tasawuf, tetapi karena posisi keduanya yang serupa dalam memilih metode ketika memperbaiki masyarakat. Dalam bahasa yang lebih kontemporer, Gus Dur memilih jalan kultural (nonstruktural) dalam memperjuangkan ide-idenya. Gus Dur sendiri tidak pernah mendirikan tarekat, tetapi ia memiliki caranya sendiri dalam mengadvokasi kepentingan-kepentingan umat dan masyarakat, baik melalui tulisan, ceramah, hingga humornya yang khas.

Berbeda dengan posisi Gus Dur yang memilih jalur kultural, bisa dikatakan Nurcholish Madjid memilih jalur struktural, yaitu bergabung dengan “ruler’s circle” yang tidak lain adalah ICMI. Sebagaimana dinyatakan sebelumnya, Mulyadhi memandang perbedaan pilihan dari sosok cendekiawan adalah suatu hal yang wajar dan dapat dipahami selama ia memang ditujukan untuk kemaslahatan umat.

Bagi Mulyadhi, pilihan Nurcholis Madjid untuk bergabung dengan ICMI adalah pilihan yang patut dimaklumi. Mulyadhi sendiri menyatakan bahwa ia mengacu pada apa yang dituliskan oleh Nurcholish Madjid sendiri bahwa apa yang terpenting ialah mendayagunakan berbagai peluang-peluang yang tersedia, yang sekiranya dapat digunakan untuk kemaslahatan umat. Maka, bagi Mulyadhi, apa yang dilakukan Nurcholish Madjid adalah bentuk “ijtihad-nya” mendayagunakan peluang yang tersedia.

Namun, di sisi lain Mulyadhi juga tidak menyalahkan sikap Gus Dur. Sekali lagi Mulyadhi melihat bahwa pilihan Gus Dur adalah pilihan yang juga diambil seorang cendekiawan besar di era klasik, yakni Syekh Abdul Qadir Jailani yang melalui pilihannya dapat dikatakan perbaikan umat juga dapat dilakukan. Artinya, berbagai pilihan tersebut pada akhirnya juga memiliki dampak positifnya masing-masing. Maka dari itu, baik pilihan Gus Dur atau Nurcholish Madjid atau pilihan cendekiawan lainnya yang saat itu “berhadapan” dengan “ruler’s circle” bernama ICMI mesti ditimbang secara bijaksana.

Meskipun Mulyadhi cenderung mengambil posisi toleran untuk mendudukkan berbagai sikap yang dipilih cendekiawan muslim dalam menyikapi ICMI, tetapi Mulyadhi juga menekankan bahwa hal yang mesti dibenahi adalah niat untuk mencari keridhaan Tuhan dan untuk kemajuan umat, bukan demi kepentingan pribadi atau jangka pendek. Mulyadhi misalnya memberikan contoh bahwa di era abad pertengahan ada dua cendekiawan yang sama-sama menerima posisi strukturalnya dalam negara. Satu cendekiawan yang dimaksud ialah Abu Yusuf yang merupakan murid dari imam Abu Hanifah, sedangkan yang kedua ialah penyair terkemuka Al-Mutanabbi.

Menurut Mulyadhi, dalam kasus Abu Yusuf ia menerima tawaran struktural sebagai hakim untuk daerah Baghdad dan kemudian menjadi hakim agung pada masa Harun Al-Rasyid. Ketika ia menjabat sebagai hakim, Abu Yusuf menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak jarang ia bahkan mampu mengingatkan khalifah untuk tidak berbuat sewenang-wenang kepada rakyat. Hal ini tentunya merupakan perubahan yang besar dan juga bermanfaat bagi umat.

Berbeda dengan gurunya imam Abu Hanifah yang saat itu tidak mau menjabat sebagai hakim agung karena mengetahui posisinya hanya dipakai untuk melegitimasi kebijakan negara yang kadang kala tidak didasarkan kepada keadilan. Namun, melalui tangan sang murid, keadaan tidak ideal tersebut justru dapat diurai sedemikian rupa.

Sikap yang berbeda ditunjukkan oleh cendekiawan sekaligus penyair Al-Mutanabbi. Ia menempati jabatan struktural tetapi dengan hasrat oportunismenya. Maka tidak mengherankan jika seorang melihat puisi-puisi yang dibuatnya nampak jelas sifat oportunisnya -sebagaimana dinukil dari artikel Mulyadhi-: “Berilah aku imbalan, setiap kubacakan syair padamu, karena hanya dengan mengulang-ulang syairku, para pemuja datang kepadamu.” Puisi tersebut menunjukkan bahwa bergabungnya ia kepada “ruler’s circle” tidak lain hanya bagi kepentingan pribadinya dan tidak bermanfaat bagi perbaikan umat. Model cendekiawan semacam ini yang bagi Mulyadhi tidak ideal untuk ditiru.

Maka dari itu, kembali kepada niat apa yang melatarbelakangi sikap para cendekiawan tersebut: apakah murni untuk memperjuangkan kebenaran atau untuk hal yang lebih rendah dari itu? Jika niatnya mulia, maka bagi Mulyadhi tidak jadi persoalan, apakah ia memilih untuk bergaung dengan “ruler’s circle” seperti Nurcholish Madjid atau tidak seperti yang ditunjukkan Gus Dur.

Namun, jika prinsip-prinsip kebijaksanaan dan etika tidak menjadi dasar bagi tindakannya, maka baik ia bergabung atau tidak dengan “rule’s circle” atau “scholarly circle” ataupun “school” dan “society” circle, maka bukan suatu yang patut untuk diapresiasi. Bahkan semestinya cendekiawan yang mengambil sikap semacam ini perlu berpikir ulang bahwa namanya dapat tercatat dalam sejarah sebagai seorang oportunis sebagaimana kasus Al-Mutanabbi.

Jika berefleksi pada ucapan Pramoedya Ananta Toer bahwa menulis itu sama artinya dengan bekerja untuk keabadian, maka alangkah baiknya jika kita semua memikirkan ulang tentang apa yang ingin kita tulis dalam lembaran sejarah. Apakah kita ingin dikenang dalam keabadian sebagai seorang yang bijak lagi bermanfaat bagi umat sebagaimana Abu Yusuf atau justru seorang yang egois dan tidak peduli dengan nasib umat seperti Al-Mutanabbi?

Tentu pilihan kembali kepada diri sendiri, apakah kita dengan kehendak bebas (free will) yang melekat pada diri kita akan menulis kisah diri kita dengan tinta “merah” atau tinta “emas” dalam lembaran sejarah umat manusia?