Belakangan ada sebuah cerita yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Seorang suami menceraikan istrinya gara-gara tidak pernah mengambilkan suaminya makan. Padahal, si suami hanya ingin dilayani dengan cara mengambilkan nasi, setidaknya sekali saja seumur hidupnya. Namun istrinya terlalu sibuk sehingga ia tidak pernah mendapatkan pelayanan ‘sebagaimana biasanya’ laki-laki atau suami.

Meski belakangan diketahui tweet itu fiktif, namun ada banyak tanggapan terkait cerita itu. Banyak yang menyayangkan mengapa si istri tidak berlaku layaknya pakem sosial: melayani suami. Namun tak sedikit yang menghujat laki-laki karena begitu patriarkis. Bahkan ada yang mengolok-oloknya dengan kalimat yang kasar.

Anehnya, beberapa akun langsung menyerang feminisme yang disebut membuat perempuan berlaku ‘liar’. Apa salahnya mengambilkan makanan untuk suami? Bukankah itu bernilai ibadah? Begitu sebagian orang melontarkan argumentasinya. Baginya, feminisme adalah biang kerok lahirnya pemikiran-pemikiran yang bertolak pada norma ketimuran tradisional.

Cerita-cerita dan tanggapan-tanggapan seperti di atas akan selalu ada. Seiring bertumbuhnya generasi lama, maka akan lahir generasi-generasi baru yang tengah berproses memahami hakikat manusia. Yang jelas, feminisme dan ‘anti-feminisme’ pada dasarnya sama-sama membawa wacana yang punya tujuan untuk membentuk kehidupan sosial yang baik.

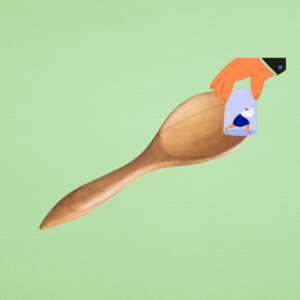

Pertanyaannya adalah baik bagi siapa? Di titik inilah kita, terutama laki-laki, perlu melakukan refleksi diri. Sebab, perbincangan centong nasi di atas tidak akan berlarut-larut jika perspektifnya sudah clear.

Tidak dipungkiri, identitas sebagai laki-laki membawa banyak keistimewaan di kehidupan sosial. Sejak kecil, lingkungan membentuk laki-laki sebagai sosok yang maskulin, tahan banting, kuat, dan cenderung ditempatkan di depan. Hal paling sederhana tergambar dalam forum di kampung-kampung yang memilah ruang menjadi publik dan domestik. Ruang publik umumnya ditempati oleh laki-laki, sementara ruang domestik yang identik dengan dapur dan sumur diisi oleh perempuan.

Pembagian ruang ini terbawa pada level yang lebih privat, yaitu rumah tangga. Seseorang ketika menikah biasanya akan mengalami berbagai dilema, utamanya dalam membagi ruang gerak. Apakah keduanya akan sama-sama bekerja, atau salah satu ‘menjaga rumah’? Terlebih ketika sepasang suami istri memutuskan untuk memiliki anak biologis.

Pada satu kondisi, perempuan kerap memilih (atau terpaksa memilih) peran domestik, dengan berbagai pertimbangan, terutama aspek biologis (mengandung, melahirkan, menyusui) dan ideologis dalam hal pengasuhan anak (misal anak harus diasuh orang tua langsung sampai usia tertentu). Apalagi di Indonesia masih sangat terbatas tempat bekerja yang ramah anak. Ada pula yang memilih keduanya tetap bekerja, sementara anak dititipkan di daycare atau keluarganya. Selain itu, sudah mulai banyak laki-laki yang memilih peran domestik dan menyerahkan urusan pekerjaan pada istrinya.

Setelah ‘pembagian’ peran, semestinya persoalan selesai. Namun polarisasi peran domestik versus publik masih tertancap di benak sebagian besar masyarakat. Walhasil, di ranah tertentu, tuntutan-tuntutan dan tabu-tabu masih terjadi. Sebagai contoh persoalan mengambilkan secentong nasi.

Padahal, jika dilihat dari kacamata yang lebih moderat, aksi mengambilkan nasi bisa dimaknai secara lebih produktif. Misalnya, sebagai bahasa kasih pelayanan (act of service). Siapa pun, baik suami atau istri, bisa saling mengambilkan, bergantian. Jika perlu saling suap. Bukankah itu justru membuat suasana rumah tangga semakin hangat dan romantis?

Aksi mengambilkan nasi bisa menjadi masalah ideologis ketika dimaknai sebagai peran gender tertentu. Masih banyak orang yang berpikiran bahwa istri bertanggung jawab untuk mengolah beras dan lauk hingga tersaji di atas piring suaminya, siap makan. Banyak perempuan yang bekerja bahkan harus bangun tidur lebih awal untuk menyiapkan sebagai kebutuhan suaminya sebelum keduanya ke tempat kerja masing-masing.

Kondisi inilah yang disebut beban ganda (double burden) karena perempuan melakukan peran ‘publik’ dan ‘domestik’ sekaligus. Perempuan bekerja dianggap sebagai aktivitas tambahan, meski pada situasi tertentu justru penghasilan istri merupakan pemasukan terbesar di keluarga tersebut. Di sisi lain, laki-laki yang mau fokus bekerja di ranah domestik mendapat tantangan dari keluarga, lingkungan sosial, dan juga pola pikir patriarki yang masih melekat.

Sayangnya, ‘feminis’ dan ‘anti-feminis’ di media sosial sebagian memperdebatkan sisi non-substantif dan terkesan hanya mencari perhatian ketika melontarkan sebuah wacana terkait feminisme. Kedua kutub tersebut kurang mengeksplorasi bagaimana feminisme hadir dan berjuang untuk meruntuhkan sistem dominan yang merendahkan martabat kemanusiaan. Subjek dan objek dominasi bukan selalu berlatar gender, namun bisa juga agama, ras, dan identitas-identitas lain. Jika pemaknaan ini yang kita ambil, maka tindakan feminisme bisa dilakukan oleh siapa saja, baik disadari atau tidak.

Bagi saya, feminisme bukan sebatas ide, namun ruang pertemuan gagasan dan arena konsolidasi untuk melawan sistem ketidakadilan yang disebut patriarki. Namun patriarki hanyalah simbol tentang sebuah sistem korup yang bisa mewujud dalam berbagai bentuk di bermacam relasi.

Agaknya kita sepakat bahwa menciptakan peradaban yang berkeadilan bagi semua adalah cita-cita bersama.