Nama Abidah El Halieqy pasti sudah familiar di telinga kita. Dia merupakan salah satu sastrawan Indonesia yang terkenal produktif dalam menulis novel dan concern mengangkat tema keadilan gender dalam karyanya. Terlebih setelah novelnya Perempuan Berkalung Sorban diadaptasi ke dalam film, yang sejak kemunculannya menimbulkan kontroversi karena dianggap melecehkan kemapanan ulama.

Namun hal ini juga perlu pemahaman lebih jauh, karena terkadang adaptasi novel menjadi film bisa mengakibatkan bias dan menimbulkan resistensi. Padahal yang tadinya bertujuan untuk mentransformasi pengetahuan tapi berubah menjadi tendensi.

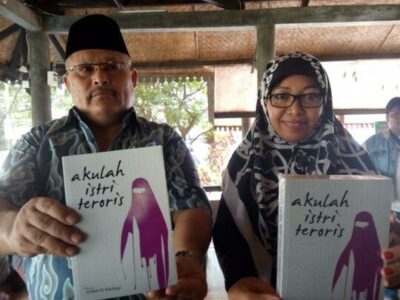

Penolakan juga terjadi pada novel Abidah yang berjudul Akulah Istri Teroris, sebuah novel yang mengangkat isu terorisme dalam perspektif perempuan. Melalui novel ini Abidah berusaha melakukan destigmatisasi (menghapus stigma) bahwa Islam identik dengan teroris dan para perempuan yang bercadar sebagai simbol identitas terorisme.

Dengan terjadinya beberapa aksi terorisme yang melibatkan perempuan, mulai dari kasus bom bunuh diri hingga penusukan pejabat negara, membuat masyarakat mudah merasa cemas dan menaruh curiga. Aksi ini dilatarbelakangi oleh keyakinan terhadap ideologi tertentu karena mereka kecewa terhadap sistem yang ada dan sudah mapan, sehingga menganggap bahwa satu-satunya jalan perubahan adalah dengan jalan “jihad” secara subversif.

Akibatnya, masyarakat memberikan label pada kelompok dengan corak kebiasaan atau tradisi yang berbeda dari kelompok Islam tradisional lainnya sebagai kaum radikalis, islamis, puritanis, fundamentalis, lalu kemudian dilekatkan dengan jaringan teroris. Memang dari beberapa aksi terorisme, mereka adalah orang-orang yang berpaham radikal. Mereka kurang toleran dalam menerima perbedaan, terutama perbedaan pandangan terhadap penafsiran agama. Hal ini bisa terjadi dalam semua agama, itu sebabnya Abidah mencoba memberikan pencerahan melalui novel Akulah Istri Teroris, bahwa melekatkan dan mengidentikkan “terorisme” dengan Islam adalah klaim yang keliru.

Dalam proses penulisannya, Abidah telah melakukan penelitian dengan melakukan penelusuran ke daerah Poso, Sulawesi Tengah yang pernah menjadi basis jaringan terorisme di Indonesia. Dari hasil penelitiannya ini Abidah menemukan fakta bahwa ternyata apa yang selama ini menjadi stigma pada para istri (perempuan) yang “terduga” teroris jauh berbeda.

Kalau dalam sudut pandang ilmu kriminologi, Cesare Lombroso (1876) mencetuskan teori Born Criminal (kriminologi biologis), yaitu bahwa penjahat bisa diidentifikasi dari penampilannya, terutama dari ciri fisik tertentu. Maka, segala kesan “teroris” tidak padan jika dilekatkan kepada mereka. Menurut Abidah, “kebanyakan dari mereka memiliki perawakan tubuh kecil, penampilannya sederhana, dan sikapnya pun santun. Yang justru pantas dianggap teroris adalah Densus 88, yang memiliki badan besar, bicaranya keras, sikapnya kasar, dan terlihat sangar. Pun, demikian halnya dengan para istri mereka. Mereka adalah perempuan santun, lembut, dan sangat baik hati…”.

Harus kita akui, sebagai masyarakat terkadang kita mudah menghakimi ideologi, kultur, agama, dan politik berseberangan dengan kita. Padahal itu disebabkan karena pola pikir yang cenderung destruktif dan eksklusif. Tidak mau terbuka dan menerima keberagaman sebagai suatu yang niscaya. Maka dari itu timbul sikap fanatisme, memonopoli kebenaran, dan meyakini kebenaran itu hanya berasal dari kelompoknya, lalu menegasikan yang lainnya.

Munculnya istilah “ninja” pada para istri terduga teroris tidak lepas dari sikap curiga terhadap mereka hanya karena penampilan mereka yang berbeda: memakai cadar dan jubah. Dari situ mereka mendapatkan perlakukan diskriminatif dari lingkungannya. Bahkan label “mantan istri teroris” kerap melekat pada mereka.

Melalui novel ini, Abidah ingin membuka kesadaran semua pihak dan elemen, baik pemerintah, aparat kepolisian, tokoh agama, dan juga masyarakat untuk memandang para istri terduga teroris atau bahkan suaminya yang pernah menjadi teroris sebagai manusia yang patut dimanusiakan. Faktanya, terkadang mereka justru tidak tahu dengan aktivitas para suaminya, karena tidak semua perempuan (istri) baik terduga teroris maupun teroris juga ikut terlibat dalam aksi terorisme.

Dengan ikut serta mengucilkan mereka dari pergaulan masyarakat, hanya karena status mereka sebagai orang terdekat pelaku, tidak lantas membuat kita memiliki hak untuk melegitimasi mereka teroris. Jika demikian, meminjam istilah Pram, bukankah kita sudah (tidak) adil sejak dalam pikiran?

Wallahu a’lam bishawab.