Belakangan ini kembali marak fenomena mencocok-cocokan sebuah peristiwa, dan mencari justifikasinya dalam kitab suci. Misalnya, yang terbaru saat ini mengenai pandangan bumi datar yang menyandarkan dari ayat al-Quran. Mereka memahami secara tekstual arti kata “suthihat, farasy, bisatha” dalam al-Quran surat al-Ghasiyah ayat 20, surat al-Dhariyat ayat 48, serta ayat lainnya yang dipandang sejalan, untuk membenarkan pendapatnya.

Di media sosial, termasuk Youtube beredar alasan para pendukung teori bumi datar dengan menayangkan dukungan ayat suci al-Quran ditambah dengan argumentasi yang mereka klaim ilmiah. Tapi, setelah saya lihat, alasan mereka tidak lebih dari jadal semata, seperti: bentuk bumi bulat serta foto-foto bumi dari luar angkasa merupakan rekayasa konspirasi yang diatur oleh Badan Antariksa NASA, pendaratan Neil Armstrong di bulan merupakan hoaks, satelit sebenarnya tidak pernah ada, serta alasan lainnya yang mengikuti Flat Earth Society. Tidak ada alasan kuat yang mereka kemukakan mengapa bumi datar.

Ironisnya, sebagian Muslim yang meyakini bumi datar memandang teori bumi bulat itu hanya rekayasa Barat saja. Padahal, kalau mempelajari sejarah astronomi pembahasan ini sudah selesai. Jauh sebelum Galileo, para ilmuwan Muslim seperti Khawarizm dan Tusi tidak hanya bicara tentang bentuk bumi, tapi membuat observatorium dengan dilengkapi alat-alat astronomi yang canggih di zamannya untuk berbagai keperluan astronomi.

Sebelumnya, ketika pesawat MH370 hilang beberapa tahun lalu, marak opini yang mengaitkan tanggal hilangnya pesawat milik Malaysia ini, yaitu tanggal 8 Maret (8/3/2014), dengan surat Yasin yang berjumlah 83 ayat, maupun surat al-Quran lainnya. Sebelumnya, ketika terjadi peristiwa menggemparkan 11 September 2001 lalu, santer fenomena “mengutak-atik” ayat dan surat dalam al-Quran dengan hitungan waktu ketika pesawat menabrak menara kembar WTC di AS.

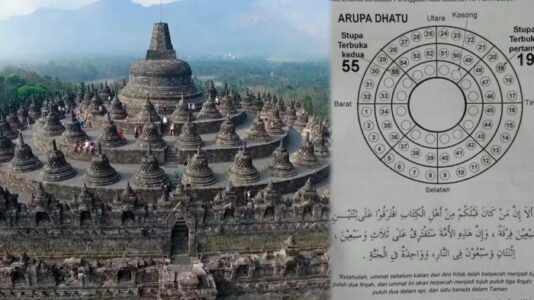

Tampaknya, fenomena ini tidak hanya merebak di kalangan masyarakat awam saja, bahkan juga dilakukan akademisi di Tanah Air. Salah satu contohnya adalah buku berjudul Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman (BPNS). Karya besutan Fahmi Basha ini menggunakan ayat-ayat al-Quran untuk menjustifikasi narasi besar bahwa bangunan bersejarah yang pernah menjadi tujuh keajaiban dunia itu adalah peninggalan Nabi Sulaiman.

Di luar dari kerja kerasnya yang perlu diapresiasi, karena telah menyita waktu penelitian hingga 33 tahun, tulisan ini hendak menyoroti secara kritis struktur bangunan filosofis argumentasinya, terutama pilar logika dari karya tersebut. Penulis buku ini menyusun batu-bata argumentasinya dengan mengaitkan hasil pengamatan terhadap ikon-ikon candi Borobudur dengan ayat-ayat al-Quran yang dinterpretasi sesuai maksud yang dikendaki. Contohnya, adalah stupa yang dicocokan dengan “arsyun Adzhim” dalam surat An-Naml ayat 23 dalam buku Borobudur dan Peninggalan Nabi Sulaiman (2012:170-171).

Dari sini muncul persoalan serius. Pertama, dari tinjauan metodologi tafsir al-Quran sendiri, penulis BPNS tidak merujuk satu pun pendapat para penafsir al-Quran maupun maknanya yang mereka jelaskan. Ironisnya, penulis buku tersebut hanya berpijak pada makna lahir “arsyun Adzhim” yang dipahami sekedar teks luarnya saja. Itu pun mengeluarkan konteks dari arti kata ini menurut para mufasir muktabar. Padahal, makna ayat itu bertingkat-tingkat yang perlu digali tiap lapisan sebelum ditarik konsepsi pemahamannya.

Kedua, hubungan logis antarkonsep tidak jelas, tapi sudah ditarik konklusi final. Contohnya terma “arsyun Adzim” yang diterjemahkan sebagai “Jurang yang adzim (besar/agung)”, dijadikan sebagai justifikasi untuk menbenarkan ikonologi bangunan Borobudur dalam bentuk konsep “stupa terbalik” sebagai warisan Nabi Sulaiman. Dari empat relasi logis antarsesuatu dalam logika yaitu: persamaan, pertidaksamaan, himpunan, dan irisan, tampaknya penulis BPNS menempatkan relasi kedua konsep sebagai hubungan persamaan, padahal tidak memenuhi persyaratan logis untuk disebut sama.

Contoh lainnya dari “matematikasasi” ayat al-Quran dalam buku BPNS adalah kalkulasi ayat 15 surat Nuh mengenai terma “Sab’a samawati thibaqan” yang diterjemahkan sebagai “tujuh langit yang bertingkat-tingkat”. Ayat tentang tujuh langit ini dijabarkan menjadi lingkaran dengan jari-jari tujuh. Kemudian dibuat formulasi kelilingnya menjadi 44. Dari keliling lingkaran ini dikonversi menjadi bujur sangkar dalam bentuk formulasi 44:4=11. Angka sebelas inilah yang dijadikan balok-balok yang membentuk model seperti piramida dengan puncak Alif lam mim. Kemudian, gambaran matematis ini dicocokkan dengan Borobudur.

Secara epistemologi, pola kerja seperti ini bermasalah. Salah satu tugas filsafat adalah membuat peta jalan global dengan kaidah-kaidah umum. Sebelum melakukan matematisasi ayat-ayat al-Quran, hubungan antarkonsep harus diperjelas. Penulis buku BPNS tidak menjelaskan hubungan antara tujuh langit dengan formulasi matematis lingkaran. Belum tuntas hubungan tersebut diperjelas, konversi menjadi bujur sangkar dan balok-balok yang membentuk piramida membuat hubungan semakin kabur. Apalagi mengaitkannya dengan Borobudur.

Para logikawan menyebut fonomena ini sebagai cherry picking. Sebuah istilah dari kesalahan logika yang menggunakan data tertentu sesuai yang diinginkan peneliti dengan mengabaikan sejumlah besar data lainnya. Inilah ciri ilmu yang buruk, atau pseudo-science. Seperti kata, Richard Somerville (2011), “Is a hallmark of poor science or pseudo-science.”

Nafs al-Amr, Sebuah Peta Jalan

Para filsuf Muslim telah memberikan sejumlah petunjuk menghadapi masalah ini dengan menjelaskan sebuah konsep kunci yang disebut sebagai Nafs al-Amr. Menurut Allamah Thabatabai, Nafs al-Amr adalah sarana akal untuk menetapkan (tsubut) sebuah perkara yang meliputi tiga tahap yaitu: penetapan eksistensi (tsubut wujud), penetapan esensi (tsubut mahiah) dan penetapan konsepsi (tsubut mafahim).

Berdasarkan konsepsi Nafs al-Amr, penggunaan ikon tentang realitas bangunan bersejarah seperti Borobudur yang dicocok-cocokan dengan interpretasi ayat al-Quran jelas tidak tepat karena bermasalah dalam pengujian kebenarannya. Pembuktian historis harus diuji dengan bukti-bukti historis yang bersifat logis dan empiris, termasuk menelaah riset terkait yang dilakukan peneliti sebelumnya, bukan dengan ayat-ayat yang bersifat global, tekstual dan multi interpretatif.

Para filsuf dan ilmuwan Muslim dari Ibnu Sina hingga pemikir kontemporer seperti Javadi Amoli, Misbah Yazdi dan lainnya, yang memiliki kemampuan mumpuni di bidang filsafat dan ilmu-ilmu keislaman termasuk tafsir, bahkan mereka menulis karya di bidang tafsir al-Quran, tidak melakukan otak-atik al-Quran untuk menjustifikasi pandangannya.

Pasalnya, mereka memegang teguh prinsip yang disebut dalam filsafat ilmu sebagai distingsi antara konteks pencarian (Context of Discovery) dan konteks justifikasi (Context of Justification). Ranah seperti sains bisa digali sumber inspirasinya dari mana saja, bahkan dari teks suci al-Quran. Sebab seperti diakui sejarawan Belgia-Amerika, George Sarton (1884–1956) dalam bukunya A History of Science bahwa kelahiran dan perkembangan sains tidak muncul dari kevakuman konteks nilai-nilai kebudayaan ketika sains itu berkembang.

Sejatinya, al-Quran telah menjadi inspirasi dalam pencarian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Buktinya, muncul karya-karya besar dari para pemikir Muslim seperti Ibnu Sina, Nasiruddin Tusi dan lainnya yang terinspirasi dari al-Quran dan spirit Islam. Tapi, kita tidak pernah menemukan bukti bahwa para ilmuwan cum ulama seperti Nasiruddin Tusi menyusun karyanya di berbagai bidang disiplin ilmu, terutama matematika dan astronomi dengan “cocokologi” al-Quran. Ketika Al-Tusi menemukan konstruksi geometris untuk astronomi, yang dikenal di Barat sebagai “Tusi Couple”, ia mengujinya dengan kaidah-kaidah matematika dan astronomi, bukan dengan mengutak-atik ayat-ayat al-Quran. Tapi, amat disayangkan, kini sebagian orang justru mencampurkan keduanya yang menyebabkan terjadinya cherry picking!