“Don’t judge a book from it’s cover” – Anonymus

Dalam filsafat Taoisme terdapat prinsip Yin dan Yang sebagai sebuah konsep keseimbangan serta dualitas yang sudah ada sejak ribuan tahun lamanya dalam kebudayaan Cina. Semesta menghendaki adanya kebaikan dan keburukan, hitam dan putih. Semuanya berkesinambungan dalam dialektika kehidupan manusia. Bukan hanya di kehidupan sosial, setiap individu juga selalu berkonflik tentang pilihan kebaikan dan keburukan.

Agama dan spiritualitas adalah cara dan alat untuk menentukan kebaikan yang kadang bertolakbelakang dengan budaya atau kebiasaan yang sering dilakukan. Narasi dan motivasi yang bermuara pada keselarasan dan keharmonisan dalam menata tatanan sosial didasarkan pada rujukan kitab dan petuah-petuah dari orang yang disepakati keilmuannya.

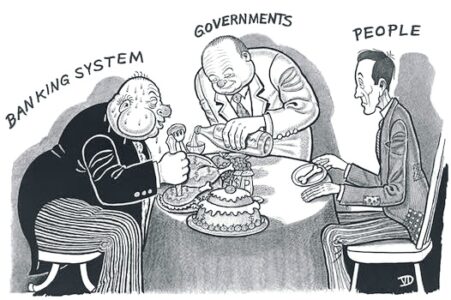

Lambat laun, kedamaian yang dicita-citakan seluruh umat di dunia menjadi pudar. Terdegradasi oleh identitas dan labelitas keyakinan yang memaksa untuk bertikai dan berperang kepada mereka yang berbeda pandangan. Bukan hanya tentang perbedaan teologi, tapi juga dalam ranah politik dan sosial. Berebut jatah kekuasaan demi mewujudkan semua hasrat keinginannya.

Semangat perjuangan tidak lagi dirasakan dalam bentuk gotong royong membangun daerah atau negara, tapi lebih kepada gairah memerangi kelompok lain yang berbeda cara pandang dengannya. Memusuhi dengan berbagai retorika mengelabui basis pendukungnya. Politik yang berarti siasat untuk tetap menang dalam medan pertempuran.

Orang-orang baik terjebak pada dinamika politik yang membuatnya terlihat jahat. Orang-orang pecinta yang karena salah masuk “pintu rumah” menjadi terkesan manusia pembenci. Era media informasi, membuat putih dan hitam bercampur menjadi abu-abu. Abu-abu luntur menjadi pekat. Semua terlihat jahat.

Pujian-pujian sudah tidak lagi terekspose, digantikan dengan caci-maki, sumpah serapah, dan hinaan secara tersirat dan tersurat di kolom-kolom media sosial. Tidak ada lagi yang terpandang, semua mempunyai celah untuk dikritik dan dihina. Bangsa Indonesia yang dikenal sebagai bangsa yang sopan dan santun, berubah menjadi bangsa yang mengerikan dengan orasi-orasi peperangan.

Menjadi Prabu Karna

R. Ng. Ronggowarsito pernah menulis wasiat tentang Zaman Kalabendu, yaitu zaman yang tampak begitu menyenangkan dan penuh dengan kenikmatan dunia, tetapi zaman itu sebenarnya zaman kehancuran dan berantakannya dunia. Beberapa cirinya adalah ketika sesama saudara sudah mulai saling berkelahi, orang yang melakukan kesalahan berpesta pora, orang baik disingkirkan, orang yang benar cuma bisa bengong, banyak komentar yang tidak ada isinya, orang salah diangap benar, orang lugu dibelenggu, orang yang kelakuannya bejat malah naik pangkat, orang mulia dipenjara, yang salah mulia dan yang jujur hancur.

Sekarang kita melihat banyak orang yang berubah-ubah sikapnya. Semula dianggap pahlawan, kemudian dikatai bajingan. Semula dicaci-maki, kemudian dipuji-puji. Mengikuti arus berdasarkan nafsu untuk memenangkan sebuah kompetisi. Politik mengubah wajah manusia baik menjadi terlihat bertopeng-topeng. Semua merasa dirinya orang baik, sedangkan kadang dilihat sebagian orang sebagai musuh atau orang jahat. Jika dipaksa melakukan langkah nyata perbuatan baik akan dicap sebagai sebuah pencitraan. Kebencian mengaburkan warna-warni yang sebelumnya jelas menjadi gelap gulita.

Orang-orang yang terjebak pada kubangan politik tergambar pada diri Prabu Karna. Ia merupakan kakak tertua dari Yudistira, Bimasena, dan Arjuna. Demi menjaga nama baik negaranya, Kunti yang melahirkan sebelum menikah terpaksa membuang bayinya (Karna) ke sungai Aswa. Bayi itu akhirnya ditemukan oleh Adirata (kusir kereta di Kerajaan Kuru). Adirata dengan gembira menjadikan bayi tersebut sebagai anaknya. Dalam kisahnya, Karna merupakan pendukung utama pasukan Kurawa dalam perang besar melawan Pandawa. Pada bagian akhir perang besar tersebut, Karna diangkat sebagai panglima pihak Korawa, namun akhirnya gugur di tangan Arjuna.

Karna adalah cuplikan cerita yang dialami oleh orang-orang baik yang rela menjadi jahat karena status dan peran yang mengharuskan untuk membela kelompok yang membesarkan namanya. Karna adalah ksatria sejati yang mempunyai pribadi yang baik dan luhur. Namun karena berada di pihak Kurawa, maka Karna dianggap sebagai musuh atau orang jahat. Padahal keberpihakan terhadap Kurawa bukan karena pilihan, tapi karena keadaan yang memaksa harus menjadi bala Kurawa.

Seperti halnya sumpah militer yang harus setia kepada negara dan pimpinannya. Konsekuensi melanggar harus siap dipecat dan dihukum. Prajurit militer harus menyingkirkan sisi nurani dan moralitas demi kepatuhan dan ketaatan kepada panglima militer demi kemaslahatan negara. Petugas partai pun demikian adanya. Harus siap jika mendapat mandat dari partai. Budaya balas budi, merasa sukses karena peran partai dan kader-kader yang mendukungnya.

Mereka yang terjebak pada situasi seperti Prabu Karna tidak akan pernah terlihat bijak di mata orang yang berseberangan dengannya. Jutaan kebaikan tidak akan mengubur kebencian. Kesalahan setitik akan disebarluaskan demi tujuan mempermalukan nama besarnya. Indonesia yang katanya dibangga-banggakan orang-orang luar negari, tapi dihina-hinakan oleh orang-orang dalam negeri.