Belakangan ini, berita terkait keputusan beberapa ormas keagamaan terhadap peraturan pemerintah (PP) nomor 25 tahun 2024 yang memperbolehkan ormas keagamaan mengelola Wilayah Izin Pertambangan Khusus (WIUPK) ramai diperbincangkan.

Dua ormas Islam di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah telah menyatakan menerima PP tersebut dan siap untuk mengelola tambang. Pasca pernyataannya, penolakan, kritikan, bahkan hujatan mengarah kepada kedua ormas Islam terbesar di Indonesia itu.

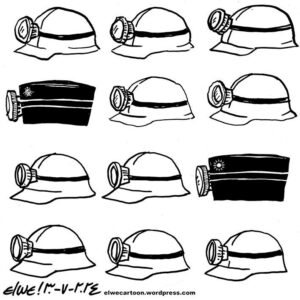

Di media sosial misalnya, terdapat poster yang menampilkan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Haedar Nashir, dan Ketua Umum PBNU, KH. Yahya Cholil Staquf, dengan slogan “dipisahkan oleh qunut, disatukan oleh tambang”, bahkan cuitan seperti “dipisahkan oleh tahlil, disatukan oleh Bahlil” marak berseliweran.

Penolakan terhadap keterlibatan NU dan Muhammadiyah dalam usaha tambang berasal dari kekhawatiran mendalam tentang dampak sosial ekologis industri ekstraktif, seperti pencemaran tanah dan air, peningkatan suhu bumi, dan bertolak belakang dengan ajaran Islam tentang menjaga dan melestarikan lingkungan.

Terlebih jatah yang diberikan kepada NU dan Muhammadiyah merupakan tambang bekas. NU menerima lahan bekas PT Kaltim Prima Coal (KPC) milik Bakrie Group, begitu pula dalam siaran Kompas.id Senin (12/7/2024), Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, “Terkait … Muhammadiyah, insya Allah kita akan memberikan dari eks Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) yang paling bagus di luar daripada KPC“.

Sejauh ini, keputusan tersebut memicu penolakan dan dinamika internal yang serius di kedua organisasi. Sebagai santri NU, penulis tidak memahami secara mendalam dinamika internal Muhammadiyah, namun terlihat bahwa beberapa pengurus Muhammadiyah menyuarakan ketidaksetujuan terhadap keputusan ini di media sosial.

Pertambagan Ramah Lingkungan

Dalam pengelolaannya nanti, PBNU mengklaim akan mempraktekan tambang ramah lingkungan. Senada dengan PBNU, Ketum Muhammadiyah pun mengatakan siap kelola tambang secara ramah lingkungan.

Dalam pengajuan IUP tersebut, PBNU beralasan untuk pemasukan dana operasional ormas, terutama menghidupi sedikitnya 30.000 santri dan guru pondok pesantren di bawah PBNU. Sedangkan Muhammadiyah menyatakan bahwa organisasinya akan mengelola tambang dengan tujuan mendukung kesejahteraan sosial dan menjaga lingkungan hidup.

Sekitar tiga belas tahun sebelum kedua ormas Islam tersebut mengatakan ramah lingkungan pada pertambangan, terdapat Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 22 tahun 2011 tentang Pertambangan Ramah Lingkungan yang berisi ketentuan hukum bahwa “Pertambangan boleh dilakukan sepanjang untuk kepentingan kemaslahatan umum, tidak mendatangkan kerusakan, dan ramah lingkungan”.

Pertambangan harus memenuhi persyaratan seperti harus sesuai dengan perencanaan tata ruang dan mekanisme perizinan yang berkeadilan, dilakukan studi kelayakan yang melibatkan masyarakat pemangku kepentingan (stakeholders), pelaksanaannya harus ramah lingkungan (green mining), tidak menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan serta perlu adanya pengawasan (monitoring) berkelanjutan.

Fatwa tersebut juga menetapkan ketentuan melakukan reklamasi, restorasi, dan rehabilitasi pasca pertambangan, pemanfaatan hasil tambang harus mendukung ketahanan nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat UUD, serta memperhatikan tata guna lahan dan kedaulatan teritorial.

Pelaksanaannya juga wajib menghindari kerusakan (dar’ul mafasid) seperti menimbulkan kerusakan ekosistem darat dan laut, menyebabkan kepunahan atau terganggunya keanekaragaman hayati yang berada di sekitarnya, menyebabkan polusi udara dan ikut serta mempercepat pemanasan global, mendorong proses pemiskinan masyarakat sekitar, dan mengancam kesehatan masyarakat.

Apabila pertambangan tidak sesuai dengan persyaratan yang telah disebutkan, serta tidak mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar, hukumnya haram. Pertambangan yang menimbulkan dampak buruk, wajib melakukan perbaikan dalam rangka menjamin kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan hidup.

Terakhir, Fatwa MUI tersebut juga menyatakan bahwa “Mentaati seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mewujudkan pertambangan ramah lingkungan hukumnya wajib.”

Ketentuan hukum tersebut jelas, pada dasarnya hukum pertambangan adalah boleh dengan beberapa persyaratan. Namun apabila pertambangan tidak sesuai dengan ketentuan, tidak mensejahterakan rakyat, dan malah membuat kerusakan, maka hukumnya menjadi haram. Pertanyaannya, lalu bagaimana kondisi sosial-ekologis warga di sekitar pertambangan?

Bicara Fakta

Faktanya, baik pertambangan ilegal maupun legal menyisakan dampak sosial-ekologis yang memilukan. Selama ekstraksi, pertambangan batu bara sering kali menyebabkan pencemaran air dan tanah akibat limbah berbahaya yang mengandung logam berat seperti arsenik dan merkuri, serta mengancam kesehatan manusia serta ekosistem.

Penambangan batu bara juga melakukan deforestasi besar-besaran yang merusak habitat flora dan fauna, menghilangkan habitat spesies langka seperti orangutan, mengurangi kemampuan hutan untuk menyerap karbon dioksida dan semakin memperburuk krisis iklim.

Penelitian Greenpeace bertajuk Kesejahteraan Semu di Sektor Ekstraktif (2020) mengungkapkan bahwa, secara signifikan kerusakan ekosistem di Kalimantan dan Sumatera akibat pertambangan batu bara telah menyebabkan hilangnya habitat dan menurunnya keanekaragaman hayati.

Dari segi sosial, penambangan batu bara, terutama yang ilegal, sering kali menimbulkan konflik antara perusahaan dan masyarakat lokal. Konflik ini sering berakar dari pelanggaran hak atas tanah dan dampak lingkungan yang merugikan masyarakat.

Senada dengan temuan Greenpeace, Jaringan Advokasi Tambang (JATAM, 2022) juga mencatat bahwa masyarakat lokal sekitar tambang menghadapi kekerasan dan ketidakpuasan berkepanjangan akibat kehilangan tanah dan kerusakan lingkungan. Selain itu, dampak kesehatan seperti gangguan pernapasan dan penyakit terkait polusi udara semakin meningkat, seperti yang diungkapkan oleh WHO (2018).

Kondisi sosial ekonomi keluarga di sekitar area tambang juga seringkali luput dari perhatian. Para pekerja menghadapi kondisi kerja yang buruk dan upah rendah, sementara masyarakat sekitar menghadapi dampak pencemaran dan kerusakan infrastruktur. Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial (LPES, 2020) menunjukkan bahwa banyak keluarga yang bergantung pada tambang ilegal mengalami penurunan kualitas hidup dan kesulitan ekonomi.

Saat ini, jumlah izin tambang di Indonesia mencapai hampir 8.000 IUP, dengan luas konsesi mencapai lebih dari 10 juta hektar. Dikhawatirkan keterlibatan ormas dalam urusan tambang akan semakin memperburuk kondisi lingkungan hidup.

Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar menilai, tidak ada tambang yang ramah lingkungan. Alasannya, tambang tak hanya melenyapkan ruang pangan dan air, serta berdampak pada terganggunya kesehatan, tetapi juga memicu kematian.

Akhirul Kalam

Uraian singkat ini adalah bentuk sayang dan cinta kami terhadap organisasi Islam terbesar di Indonesia. Terlebih sebagai santri, penulis tidak ingin orang tua kami yang saat ini memimpin warisan KH. Hasyim Asy’ari dan KH. Ahmad Dahlan terjebak dalam skema jahat oligarki tambang yang banyak meninggalkan jejak kerusakan sosial-ekologis.

Karena tak sedikit umat Islam yang menjadi korban industri ekstraktif ini, mestinya NU dan Muhammadiyah menjadi pengawas kegiatan pertambangan dan mendampingi korban. Begitu pun di tengah krisis iklim saat ini, harusnya ormas keagamaan mendorong transisi energi yang bersih dan berkeadilan, bukan malah terlibat menjadi pengelola tambang dan masuk ke dalam barisan perusak bumi.

Wallahu A’lam!