Dua hari yang lalu saya membaca tulisan Gus Dur di buku Gus Dur Bertutur. Tiba-tiba ingin membaca tulisan “Dialog Model Berjualan Kecap” yang ada di dalamnya. Isinya bagus, kritik Gus Dur terhadap dialog antaragama yang semu, saat Gus Dur di Beijing.

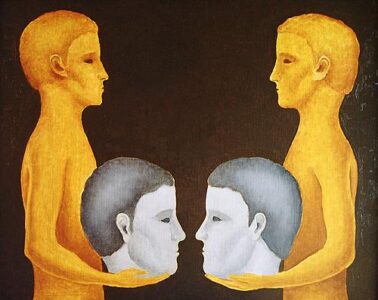

Dialog antaragama memang sering kali sekadar formalitas belaka, tidak ada keseriusan untuk menyelesaikan problem dan tantangan oleh para pemuka agama. Mereka hanya mengunggulkan masing-masing agamanya, seperti orang jualan kecap, demikian kritik Gus Dur.

Apakah kalian pernah mendengar kecap nomor dua atau nomor tiga? Rata-rata orang jualan pasti menyebutnya, ini lho kecap nomor satu paling enak sejagat raya, benar bukan?

Gus Dur menyatakan:

“Selama dialog diadakan untuk mencari ‘kemenangan’, maka yang demikian ini akan tetap menjadi suguhan yang membosankan. Dialog yang sehat tidak terjadi, yang ada hanyalah percakapan antarorang-orang tuli, karena masing-masing tidak mau mendengar apa yang dikatakan pihak lain.“

Dialog itu setara. Tidak perlu menang-menangan. Semua agama punya klaim kebenarannya masing-masing. Namun kalau sudah ngomongin dialog, fokusnya harus beda, lebih ke refleksi atau muhasabah (instropeksi), dan apa saja yang harus dilakukan oleh masing-masing para pemuka agama untuk umatnya.

Membaca Kitab Suci

Membaca tulisan Gus Dur seperti membaca kitab suci. Demikian pula ketika saya membuka buku Gus Dur Bertutur. Salah satu tulisan yang saya baca itu dibuat pada 18 Desember 2004 di Beijing. Sudah 20 tahun lebih peristiwa yang dialami oleh Gus Dur. Dalam tulisannya itu Gus Dur menaruh kekecewaan ketika mengikuti acara itu:

“Yang waktu penulis datang mencapai suhu udara di bawah nol derajat celsius. Yang tinggal hanyalah pendapat-pendapat yang dikemukakan karena sopan santun. Dengan kata lain, yang terjadi hanyalah kepura-puraan belaka, tanpa terjadi dialog sesungguhnya. Memang, penulis menyampaikan bahwa masalah kemiskinan, kebodohan, dan kelemahan harus menjadi perhatian mereka yang ingin berdialog antaragama yang benar, tetapi ajakan penulis itu pun tidak memperoleh jawaban apa-apa dari beberapa orang wakil berbagai agama itu, sedangkan dari pihak delegasi Indonesia pun tidak ada yang berbicara.”

Apakah saat ini masih terjadi hal serupa tentang dialog antaragama yang pura-pura sebagaimana yang dialami oleh Gus Dur? Kalau saya amati, masih. Bahkan saya pernah mengikuti diskusi atau dialog-dialog antaragama di Indonesia acap kali sekadar lip service, ngomongin toleransi dan kerukunan, iya, tetapi tidak langsung mengarah ke persoalan yang lebih dalam, seperti masalah kemiskinan, kebodohan, dan problem sosial yang terjadi di masyarakat. Selepas dialog, ya sudah, menguap begitu saja. Toleransi hanya omon-omon.

Hemat saya, sebagaimana saran yang diajukan oleh Gus Dur, harus ada ada aksi nyata. Misal ada program dari lintas agama untuk aktivitas peduli lingkungan yang mana para pemuka agama itu melibatkan masyarakat untuk bergerak, tidak hanya di panggung-panggung pengajian atau khutbah an sich.

Dalam membaca tulisan itu, kesan saya seperti ketika saya mendaras kitab suci Al-Qur’an. Aktornya berbeda, namun peristiwa, karakter dari sosok yang dibicarakan, masih sama, ada, dan terjadi nyata.

Gus Mus dalam suatu pengajian pernah menyatakan, kamu boleh memuji istrimu setinggi-tingginya, sak sundul (setinggi) langit, tanpa celah sama sekali, tapi ya jangan lantas kamu mengolok-olok istri orang lain. Lalu saya membayangkan apa yang dialami oleh Gus Dur saat di Beijing itu orang-orang sedang memuji istri atau suaminya masing-masing dan tidak mau mendengarkan keindahan yang lain, alias pura-pura tuli.

Mungkin juga karena waktu itu yang mengadakan/undangan dari negara Tiongkok— dalam hal ini Partai Komunis Tiongkok (PKT), yang mana negara komunis itu selalu terpusat, satu komando, terstruktur ke pemerintah. Mengapa Tiongkok atau komunis bisa demikian? Mungkin bisa jadi bahan tulisan selanjutnya.